1959年3月,陈经开在莫斯科国际个人举重锦标赛上以148公斤的重量打破世界纪录。

1966年,周总理会见陈经开(右二)、陈曼琳兄弟

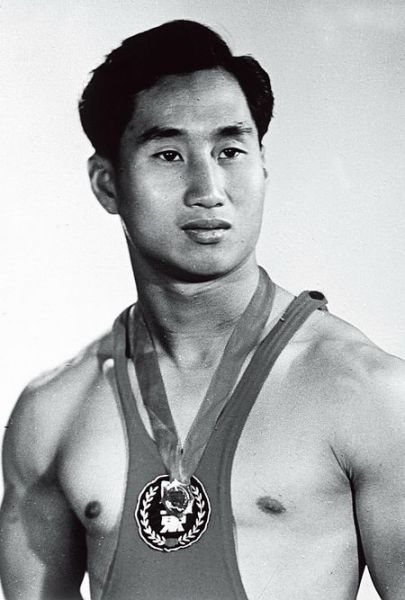

陈经开(摄于1959年)

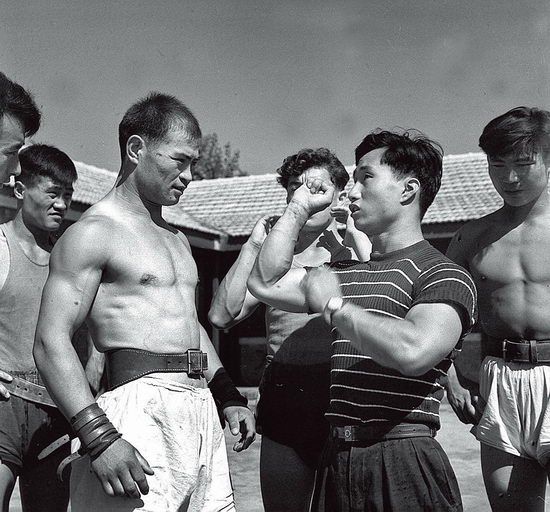

1959年,第一届全运会上,陈经凯(右二)向新疆运动员讲解技术动作

杠铃人生:陈经开和陈氏家族

2010年12月6日,传奇运动员陈镜凯去世,享年75岁。

1956年,21岁的陈镜开在上海打破了56公斤级挺举世界纪录。这是中国人在竞技体育项目上创造的第一个世界纪录。此后,他在运动生涯中打破了10项世界纪录(其中一项尚未公布),他也成为中国历史上打破世界纪录最多的男子举重运动员。

弟弟陈曼琳、侄子陈伟强都是著名举重运动员。 20多年来,陈氏家族的三名成员总共打破了15项世界纪录,占了当时中国举重纪录的一半。

主要撰稿◎李伟

“凯叔叔”不见了

“我已经尽力了,死也无怨无悔。”陈经开的弟弟陈曼琳告诉记者,这是陈经开的遗言。

“他是将我国竞技体育推向世界水平的第一人。”原国家体委主任李梦华这样评价这个身高只有1.5米的广东小个子。由于特殊的历史原因,陈镜凯从未参加过国际比赛——无论是奥运会、世锦赛还是亚运会,也没有获得过世界知名的冠军,但这并不妨碍他成为中国最伟大的运动员。

1987年5月11日,国际奥委会授予陈经开奥林匹克银牌。这是中国运动员首次获此殊荣。 1997年入选国际举重联合会名人堂,后担任亚洲举重联合会终身名誉主席。

1970年代末,陈经凯离开一线运动队,担任广东省体委副主任,分管群众体育和外事活动。他在这个岗位上工作了21年。 1979年初,在陈经开、霍英东的共同努力下,经邓小平批准,举办了“省港杯”足球赛。这是我国首届本土涉外体育比赛。

陈经开生性淡泊名利。当官时,他不喜欢被称为“主任”。他的同事和后辈常称他为“凯叔叔”。侄子陈伟强告诉记者,1994年,陈景开因心肌梗塞病危:心脏前壁2/3缺血坏死。那一次,他的心脏停止跳动了两分钟,四次电击后才恢复过来。医生们表示:“凯叔叔的复活是他为自己创造的‘第11个世界纪录’!” “我三哥很顽强,十多年来,我的求生意志是靠1/3的心肌支撑的。”陈曼琳说。

陈经开在大病一场后退休,开始养花养草、养鸟养鱼。天气好的时候,在广东省体委的大院里,经常可以看到他微笑着与人打招呼。有时他手里会捧着一两朵花……“买了一把花,花开的时间不会太长,如果只买在花盆里,就长不出来了。” ”只要把它想象成插花就可以了。”

这位功勋运动员逐渐淡出了人们的视线。陈曼琳回忆,陈经凯最后一次接受采访是在2008年,当时他接受中央文史馆和中央电视台的采访,主要内容是他对周恩来总理的回忆。

“我三叔喜欢热闹,他退休后,我每隔一两周就带他出去吃饭,他每次都找不同的地方。”陈伟强表示,陈敬凯并没有离开他一生为之奋斗的举重运动。四哥陈曼琳分别担任广州市健美举重协会名誉主席和副名誉主席,经常回到家乡指导青少年运动员的训练。

今年9月,陈景凯因腿部肿胀入院治疗。中秋节期间,家人带他回家休养,但节后他在家中晕倒,被送往医院。 “一开始我以为是心脏病,后来检查发现肺部有恶性肿瘤。”陈曼琳告诉本报记者,“因为他的心肌坏死较多,无法承受化疗和手术,他的病情很严重。”同时,血管钙化严重,无法进行支架手术。 ”

12月初,陈景凯的病情开始恶化,体重降至不到40公斤。 “三哥从来没有痛叫过,医生以为他是用特殊材料做的。”陈曼琳说道。 6日凌晨,陈经凯陷入昏迷。 15时16分,“凯叔叔”离开了。

《海珠桥码头》

陈经开出生于1935年11月,陈氏祖籍东莞市石碣镇水南村。他的父亲陈昭是家里唯一的儿子。他10岁时祖父去世,祖母独自抚养他长大。生活非常困难。

陈曼琳向本报记者回忆,当年,奶奶辛苦工作养家糊口。她每天都挑着一车稻米到石龙镇。她单程要步行十几公里。经过日军检查站时,她必须涂上猪血。让自己出丑吧。后来,陈家从水南村搬到了石龙镇。父亲陈昭成年后,与几个朋友合伙开了一个粮食加工小作坊,也卖粮油。生活逐渐富裕起来,后来他开了一家布店,由母亲经营。

石龙位于广州东部,东江北干流与南支流交汇处。自古以来就是重要的码头,已有800多年的历史。与广州、佛山、陈村并称为四大名镇之一。解放前,东江经常泛滥,淹没两岸大量农田。每逢有灾害,陈家都会给村民发放粥。 “我奶奶每天用一个1米多高的大桶给灾民煮粥。”陈曼琳说:“石龙的老人们都记得她,都叫她‘米阿姨’。”

陈经开出生在这样一个小商人家庭。陈昭共有5个儿子和1个女儿,陈景凯排行第三。

陈经开身材矮小,四肢粗大且匀称。他从小就贪玩、好动。他在家里做了一个“体操道具”,用粗绳子绑了一块短木头,挂在卧室的横梁上,然后骑在木头上玩“旋转木马”。或者叫你的朋友一起玩叠罗汉。 “如果三哥没有进举重队,我们早就被中南军区杂技团选中了。”陈曼琳说道。

陈敬凯最初就读于石龙中学,喜欢打篮球,是校队里个子最矮的队员。他打球的时候力量很大,虽然个子不高,但是力气很大,经常把对手撞倒。同学们称他为“不受控制的火车头”。

陈氏家族非常重视子女的教育。大哥陈志将陈经开转到条件较好的广东师范大学附属中学。陈经开13岁时来到省会广州。在学习期间,他迷上了健身。当时,广州五显寺旁边有一家“谭氏健身中心”。业主是归侨谭文标。陈静开始在健身中心当勤杂工。 1953年高中毕业后,他留在健身中心当勤杂工。

1954年底,中南军区体工队举重教练李其龙为了寻找举重运动员,来到老朋友谭文彪的健身中心。当时,19岁的陈景凯身高只有1.49米,双腿极其粗壮,肌肉发达。唯一的缺点是他的脚踝是内翻的。 。当时粮食供应比较紧张,陈静吃得很多,经常吃不饱。谭文彪希望李启隆能够接受陈经开,给他找碗饭吃。

陈经开的双腿粗壮有力,尤其是大腿,呈方形,就像桥墩一样。这种身体状况,是陈氏家族的遗传特征。陈曼琳和陈伟强也有类似的“方大腿”,后来被外界比喻为珠江上的“海珠桥墩”。

“举重非常注重腰力和腿力,尤其是腿力。天赋很重要,腰力是可以日复一日培养起来的。”陈伟强说。

直到今天,陈素梅仍然相信“凯叔”具备举重天才的身体条件。她是石龙镇举重训练基地的主任,也是我国第一批女举重运动员之一。她告诉本报记者:“选拔人才一般都是看短臂、短腿、长腰、身体灵活、协调性好。凯叔叔的肘关节很直,肩膀很灵活,看他打破世界纪录。”视频中,提铃、下蹲、转腕、抬肩的动作一气呵成,非常协调。”

李启龙也看中了陈经凯的身体状况,想把他带进运动队。陈静很高兴,但当时却遭到了父亲陈昭的反对。陈昭不希望儿子从事体育运动,而是希望他回家帮忙做生意。 “另外,我三哥本来要参军,当时他加入了华南军区体工队,我父亲反对他参军。”陈曼琳回忆说,“我父亲心里还是有旧观念,我们国家有句话,‘好男不当兵,好孩子不当兵。’”“唱戏”。他来自旧社会,看到那些在军队服役的人都是欺负老百姓的‘坏人’,陈家几代人都是清白的,怎么可能当兵呢?”

最终,是大哥陈志说服了父亲,于是陈静开着一辆大车,带着行李跟着李启龙来到了中南军区体工队。

经过短暂的训练,陈经开参加了1955年3月举行的全国举重考试,由于身材矮小,没有适合他的服装,他只能将举重服钉起来参加比赛。本次比赛,他获得56公斤级第三名,随后入选国家举重第一队。成员共有8人,其中包括现任举重老将薛德明、赵庆奎。

这支年轻的队伍立即受邀参加6月在波兰华沙举行的“世界青年联欢节”。但赛前训练营却出现了问题。国内不具备赛前训练的条件,因此国家体委立即决定将这八人派往苏联。

解放前,中国仅在1947年举办过一次举重比赛,共有29人参赛,冠军只能达到目前一级运动员的水平。 “与硬件相比,我们当时最缺的是教练,我们还在琢磨如何发展国内竞技体育。陈经开的第一任教练李启龙就有武术出身。”陈曼琳说道。

苏联代表了当时世界举重的最高水平。中国举重训练队被安排在著名的“迪纳摩”体育场看台下训练。中国体操队赴苏联随举重队学习。

“极限”记录

陈经开等人去苏联时,最初并没有意识到他们对中国体育的特殊价值。 1952年,中国虽然历经波折,获邀参加赫尔辛基奥运会,但只赶上了奥运会的尾声。不令人满意的结果是预料之中的。中国政府更多地将其视为获取政治利益的外交场所。

“体育是一个国家经济、科技、国力的体现。当时新中国渴望在体育方面有所突破,但不可能百花齐放。突破的重点“在一些比国际差距小的项目上,举重就是其中之一。”陈曼琳说,尤其是轻量级举重,我们国家的人才选拔范围非常广泛,“西方人的平均身高也超过1.7米。体重超过60公斤。但我们有很多身材矮小的人,身体素质很好,体重可以维持在50公斤以上。”

在苏联,我们的第一批小运动员接受了过度训练。从某种意义上说,举重是一项类似于搬运工的运动。累计起来,陈景凯每天要背负一万公斤的重量。 4个月的时间,他的总成绩提高了40公斤。当时,世界上能举起110公斤这个级别的人大概不到5人。陈景凯努力提高自己,从115公斤挤到了120公斤。但由于种种原因,国家体委决定取消华沙比赛。

陈经凯回国后继续刻苦练习。当时国内条件十分简陋。训练设备必须从苏联进口。四五个人共用一个举重凳和一对杠铃。只有顶级运动员才能享用巧克力、葡萄糖等“奢侈品”。唯一有助于恢复的营养补充剂是维生素药片。 “当时的杠铃质量和现在的杠铃质量是没法比的,中间的杠铃经常会弯曲,我们就用杠铃板来拉直它。训练时要‘举重轻放’,不能做完就把杠铃扔掉。”像今天的运动员一样的动作。”我必须轻轻地放下,所以我很累。”陈曼琳回忆道。

历史最终定于1956年6月7日,解放军与上海组成联合队,在上海卢湾区体育馆与苏联队举行举重比赛。举重台上标明,当时雏量级挺举世界纪录是美国运动员温奇两年前创下的132.5公斤。陈敬凯上台。在举起125公斤后,他第二次尝试举起133公斤,但失败了。但他抓住了最后的机会,一举举起了133公斤的杠铃。

虽然只有0.5公斤的差距,但这是中国人在竞技体育上创造的第一个世界纪录,更重要的是,他打破了美国人创下的纪录。这是一项具有重大政治价值的世界纪录,因为“中国人打败了美国人”。 “当时我们无法参加任何国际比赛,也无法获得冠军,但我们可以打破记录,创造当时人类比赛的极限。”陈曼琳说道。

那一年,陈经开名满大江南北。旅居法国的女作家钟丽丝在其著作《顽童时代》中,记录了当时广东的孩子们向英雄学习的情景:“孩子们把大大小小的石锁从各家搬到家门口。院子里,把它们放在天上夕阳的灿烂里,我一定要努力向陈经开学习。”

1956年11月,陈经开又连续打破两项世界纪录。人民日报立即向全球发布了这一消息。但由于这些世界纪录都是国内创造的,一些西方国家拒绝承认。

一年后,陈经开在莫斯科“第三届国际青少年友谊运动会”上完成了一生中最传奇的举动,赢得了国际认可。

56公斤级比赛在陈敬凯与苏联选手哈尔芬之间展开。最后时刻,场上的局势对陈靖凯极为不利。哈芬在紧举和抓举中的总成绩领先15公斤。虽然陈敬凯在挺举中领先7.5公斤,但哈芬的总成绩仍然领先7.5公斤。陈敬凯最后一轮要求140公斤,一次增加了10公斤。 “这是他在训练中从未举过的重量。”陈曼琳说道。

更严重的是,由于赛前过度减肥,当时的他身体已经极其虚弱。每次打球,都是一种折磨。他的小腿一直抽筋,他甚至无法自己离开比赛。只好被师兄赵庆奎抱回休息室。

举重运动员之间的比赛其实在比赛前一个月就开始了,比赛的目的就是减轻体重。 “我们没有像现在这样科学的减肥方法。”陈曼琳表示,唯一的办法就是更加极端地控制饮食。他甚至一个月不喝水、不碰杯子,只靠食物补充水分。 “口渴的时候,教练给我们买了一个柠檬,挤了一点酸汁到我们嘴里,我们都想吃柠檬皮。”陈曼琳说道。晚餐的份量也逐渐减少到一点主食和水果。有时运动员起床后会感到头晕,必须扶着床才能行走。

举重运动员的身体直到最后都会抽筋。当时陈经开已经疲惫不堪,小腿肌肉坚硬如石,这是全身抽筋的先兆。最后,他重新走上举重凳,双手牢牢握住杠铃,用力一拉,然后猛冲,奇迹般地举起了140公斤的重量。 “当时场面很混乱,升国旗的时候没有找到中国国歌,最后是中国大使馆送上来的。”陈曼琳说道。

由于陈景凯的双腿特别有力,他将原来的弓步式举重动作改为深蹲式,以更好地利用腿部肌肉。他的大大小小的腿都很粗。深蹲时,大小腿肌肉相互挤压,无法蹲得很低,影响连续性,导致举升姿势不准确。他每天都反复练习这个动作,锁骨、胸口都被淤青、肿胀,直到他找到解决办法。 1956年至1964年,他10次打破世界纪录,成为当时打破世界纪录最多的中国运动员。

1964年12月30日,陈经开在《中国体育报》第四版发表题为《克服病痛,奉献祖国》的文章。长期超负荷的训练对他的身体造成了巨大的伤害。他的第二、第三腰椎骨折,躯干的神经几乎暴露在断骨上。神经受损随时可能导致偏瘫甚至危及生命的伤害。医生建议他休息三年治疗,但他只接受了三个月的治疗。他的最后六项世界纪录都是在忍受伤病痛苦的情况下完成的。

“我三叔属于第一代举重运动员,他们一直在探索如何发力,如何避免受伤,他们用自己的身体来检验一切,所以受伤的情况很多。”陈伟强说道。

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请联系本站,一经查实,本站将立刻删除。如若转载,请注明出处:http://www.izhongdian.com/html/tiyuwenda/9431.html